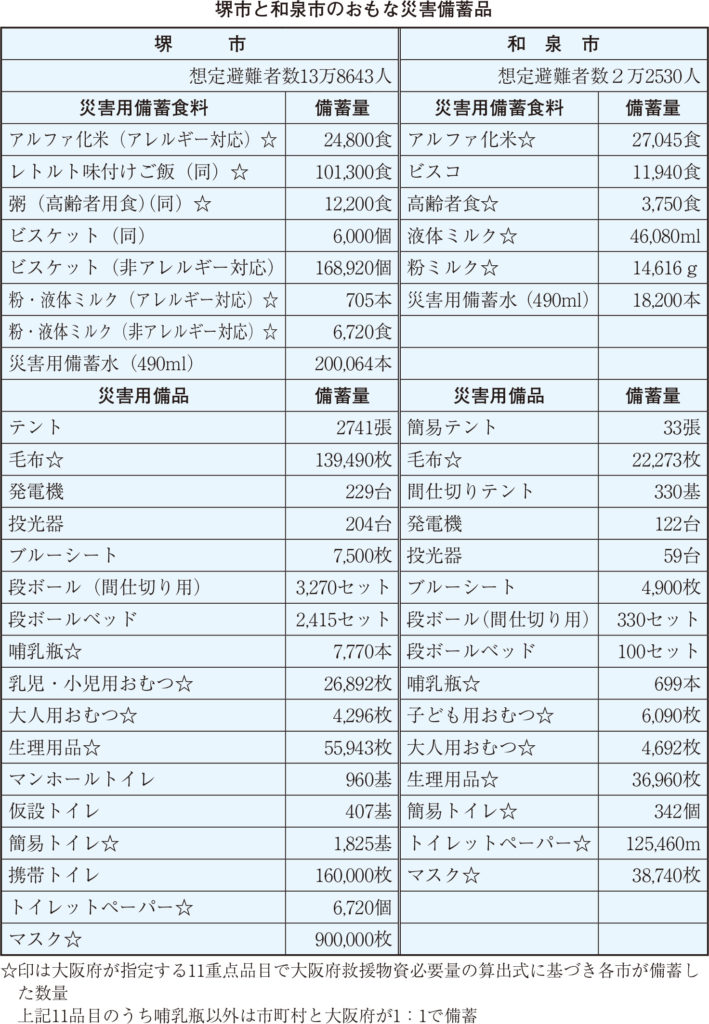

明日起きるかもしれない災害に自治体は食料や災害用品をどの程度備蓄しているのか。堺市、和泉市で聞いた。主な備蓄品と量は表のとおり。

備蓄量の根拠となる想定避難者数をはじき出すのは大阪府危機管理室だ。最も大きな被害が想定されるのは震度6〜7以上の地震だが、そのうち上町断層などのずれによる直下型地震とプレートの動きによって引き起こされる南海トラフ地震とでは想定避難者数は異なる。

どちらか多い方の数字をもとに備蓄量を決めており、24年2月時点における想定避難者数は▷堺市(上町断層帯地震で)13万8643人▷和泉市(同)2万2530人。

これら避難者が他圏域から救援物資を受け取ることができる日数を直下型で発災後1日、南海トラフで3日と想定し備蓄量を割り出している。

なお、重点11品目(食料、高齢者食、毛布、乳児用粉・液体ミルク、哺乳瓶、小児用おむつ、大人用おむつ、生理用品、トイレットペーパー、マスク、簡易トイレ)と水については、市と府が1対1で分担備蓄(哺乳瓶は市が100%)している。

記事中に掲載されている情報は掲載日(2024年4月13日)時点のものです。

![[大阪狭山市・富田林市・河内長野市]パトロール110番・こちら119番](https://sencomi.com/wp/wp-content/uploads/2023/03/885332_m-375x281.jpg)