ネット設置や薬剤散布 マップ作成や成虫捕獲も

「虫が勝つか、人間が勝つか」。急速に広がる特定外来生物・クビアカツヤカミキリのサクラ等への食害による立ち枯れ被害に、各地域で住民らの取り組みが始まっている。

クビアカはサクラ・ウメ・モモなどバラ科の樹木を食害。大阪狭山市で15年に最初の被害が確認された後、1匹でひと夏に千個産卵するという爆発的な繁殖力から周辺自治体にも急速に拡大。泉北のみどりを守る会は、「数年後に泉北で花見が出来なくなる」と警鐘を鳴らす。

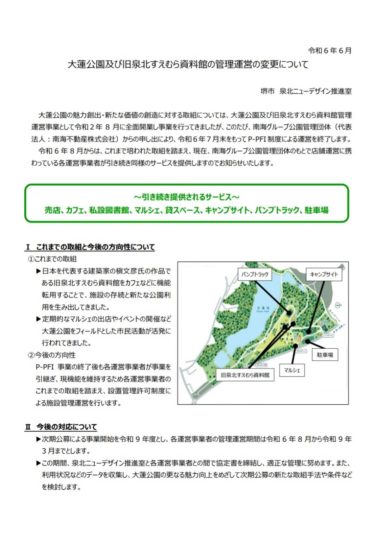

同会では、泉北地区の公園や緑道のサクラ1300本以上の被害状況を調査。最も被害が深刻な晴美台では、調査本数152本のうち85%の樹木に食害跡を確認。既に立ち枯れた木も多く、一刻の猶予も許されない状況であることが判明した。その他、専門家を招いての講習会や被害対策のワークショップなども行い、現状の周知と協力者の発掘にも努めている。

大阪狭山市では、官民協同で「クビアカツヤカミキリ撲滅作戦」を展開。

狭山池などで、6月〜8月に活動するクビアカの成虫を捕獲するイベントを行っており、昨年6月には89匹の捕獲に成功している。また、金剛団地自治会でも、成虫の写真を掲示、捕殺を呼び掛けている。

自治会単位で独自の取り組みを始めたのが、三原台1丁東自治会だ。三原台第一公園内の4本のサクラに対し、被害枝の伐採や成虫の飛散と産卵防止のための防虫ネットを設置した他、専門家の意見を参考に薬剤散布などの対策を行い、2年間にわたり経過を観察。自治体や個人でも出来る駆除対策を模索すべく、その成果と課題についてレポートにまとめる予定。

また、被害マップの作成や、夏休みに子ども会と連携して成虫捕獲ワークショップを行う案なども挙げられている。「今後、他自治体とも連携して、クビアカ対策の輪を広げていきたい」と、同会会長の中西晃さん。

![[富田林市]ダンスのフィットネス 5月6日までの入会で手数料と初月無料/「ジャザサイズ」富田林クラス](https://sencomi.com/wp/wp-content/uploads/2024/04/A9e86qaj_fn4v6m_4pc-375x245.jpg)

![[富田林市]外環沿い、錦織に複合商業施設「クロスモール富田林錦織」がオープン](https://sencomi.com/wp/wp-content/uploads/2024/04/6be2815f82ca0aec2f7867adeaf15371-375x281.jpeg)