サクラ・モモ・ウメなどのバラ科の樹木の内部を食害し、枯れ死に至らす特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」。15年に、大阪府下で初めて、大阪狭山市で被害が発見され、市内全域に被害が拡大。特に被害が深刻な東野地区では、全てのサクラが枯れ、根元から伐採された公園も。1匹の成虫で千個の卵を産むとも言われ、その爆発的な繁殖力から、周辺自治体へも被害が急速に拡大している。

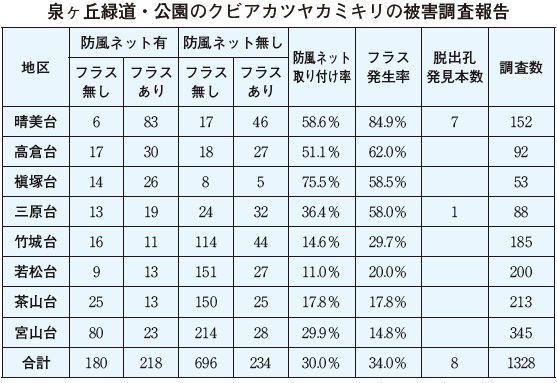

堺市でも、南区全域で被害を確認。特に、晴美台・高倉台・槇塚台・三原台の被害が深刻で、中でも晴美台では、緑道・公園のサクラの約85%に、フラスと呼ばれる幼虫の食害痕が確認され(泉北のみどりを守る会調べ)、壊滅的状況。フラスは茶褐色〜橙色のうどん状の木くずで、被害樹木の根元などに見られる。

各自治体では、サクラに防風ネットを巻き付けるなどの対策をしているが、根っこがむき出しになっているケースも多く、そこから侵入され、防風ネットの中や上からフラスが発生。奏功しているとは言い難い。すでに幼虫に侵入された樹木には、防風ネットは効果がなく、伐採や薬剤の樹幹注入などの積極的アプローチが必要だが、費用がかさむなどの課題もあり、思うように進んでいない。

また、クビアカは被害樹木から少しずつ生育範囲を広げていくため、地域単位での対策が必要とされるが、街路樹や公園・学校などで行政の管轄が異なり、また、私人宅や寺社・神社などとの連携の問題もあり、一元的対策は取られていない。ドイツでは、被害樹は発見次第、即伐採、焼却処分。被害樹の周囲数キロのバラ科の樹木を全て伐採するなどの措置を取っている。

自宅でフラスの発生を確認した場合は、幼虫が入り込んだ穴の場所を探し、穴の中に長い針金や千枚通しなどを突っ込み、中に詰まっているフラスをかき出し、殺虫剤(キンチョールEなど)を注入する。それでもフラスが止まらない場合は、業者や市に相談。伐採も視野に。成虫が活動する6月〜8月は、成虫を見つけ次第その場で捕殺する。

街路樹や公園での発見は環境課へ

街路樹や公園などでフラスや成虫を見つけた場合は、各市役所に連絡を。▽和泉市=環境保全課0725・99・8121▽堺市=環境共生課072・228・7440

また、大阪府立環境農林水産総合研究所では、YouTubeやホームページで対処法等を発信している。https://www.knsk-osaka.jp/

![[堺市南区]一糸乱れず「美」と「技」 60・70歳代チーム15人 リズムスイムを猛練習](https://sencomi.com/wp/wp-content/uploads/2024/02/29e6b6b8ac7f87f9bf709c0ded2dd20e-375x281.jpg)