この記事は公開日から1年以上経過してるため情報が古い可能性があります。

陶器山七不思議は陶器山近辺に残る弘法大師空海にまつわる伝説だ。最終回は「大師井戸」。空海が水を所望したが、辺り一帯が井戸を掘っても水が湧かない所だった。そこで、空海が手に持った錫杖(しゃくじょう)で地面を突いたところ、清らかな水が湧き出したというものだ。

804年、空海は遣唐使船で唐に渡った。長安の青龍寺で師・恵果に見込まれ、千人の弟子を差し置いて後継者に選ばれた。恵果は密教の奥義を授け、空海は驚異的な速さでその全てを継承した。加えて、土木技術や薬学など、他の最先端技術まで学んで帰国した。

空海にまつわる伝説は作品(書や仏像)、足跡に次いで、水にまつわるものが3番目に多い。しかも、空海が指揮した堤防の土木技術は現在見ても理にかなっている程ハイレベルだ。前述の錫杖を使った水脈の発見をダウジングと見る向きがあるほど、空海があの時代にわずか2年で身に付けたものは人の目に神秘的に映る。全国に伝わる弘法水は約1500か所で、そのほとんどは小さな湧水だ。今回の大師井戸のように、水に問題がある場所に存在する弘法水は貴重でありがたいものだ。空海は仏教で万人の心を救済すると共に、清水や薬で民衆の生きる上の苦しみを少しでも取り除きたいと願い、持てる力の全てを使ったのだろう。

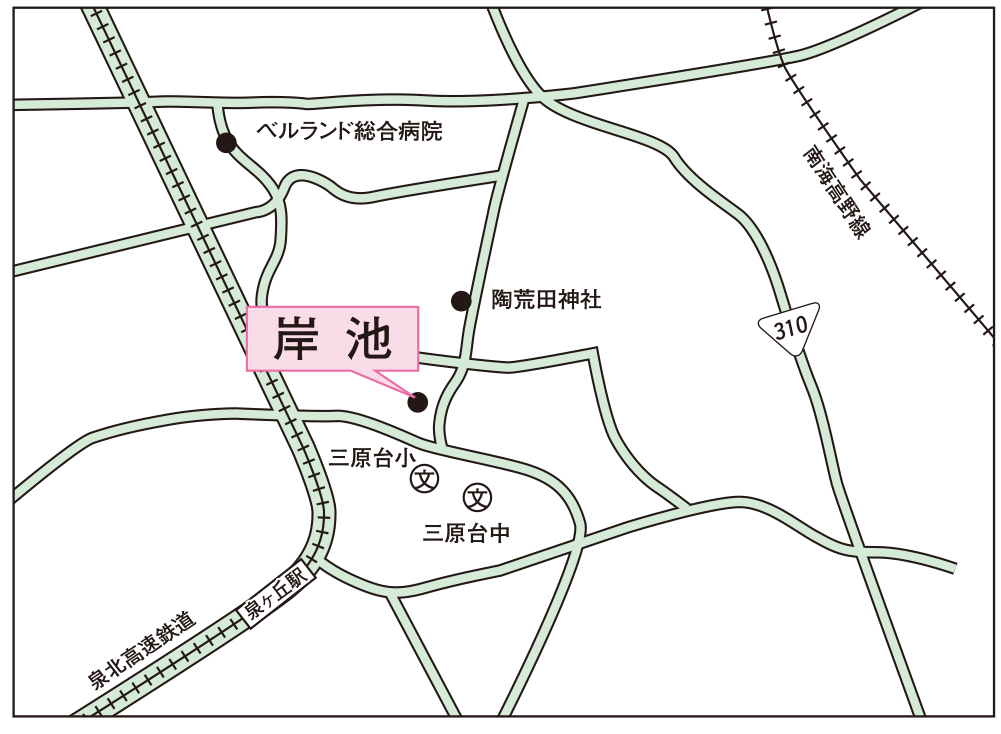

大師井戸は前回の舟の型(陶荒田神社(すえあらたじんじゃ)付近?)から南に500メートル、三原台小学校や岸池付近と思われる。更に南、38号線で釜室から大野(おくやま)に向かう途中の畑(はた)付近という説もある。生

活が豊かになり、水への関心が薄れて大師井戸は失われてしまった。もしかしたら、民を苦しみから解き放つという空海の願いが成就したから、そっと姿を消したのだろうか。

![[金剛]28年度から全面使用 富田林市の庁舎建て替え 新庁舎は5〜8階建て](https://sencomi.com/wp/wp-content/uploads/2020/10/泉北金剛さやまコミュニティ.png)